«Wir treffen uns in Istanbul»

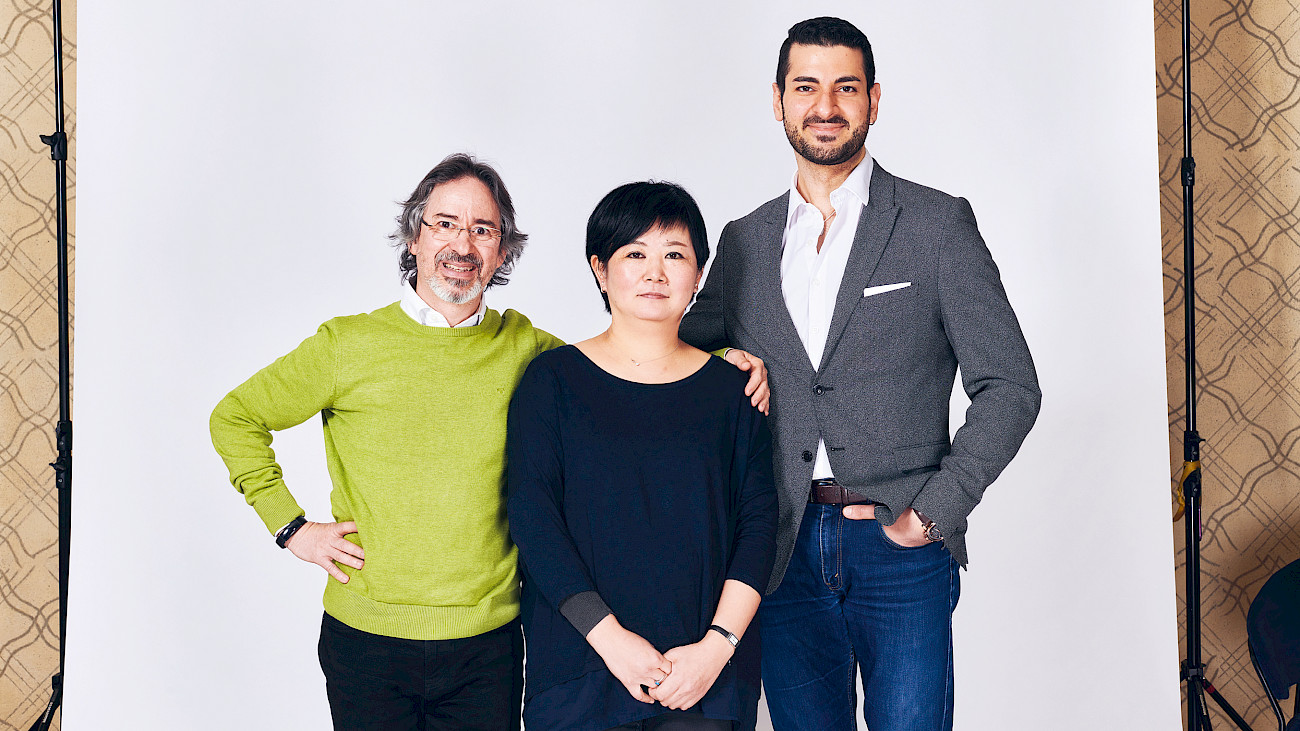

22 Nationen sind im Tonhalle-Orchester Zürich vertreten. Was bedeutet das, menschlich und musikalisch? Drei Musiker*innen erzählen.

Im Tonhalle-Orchester Zürich versammeln sich rund 100 Menschen aus vier Kontinenten und 22 Nationen – spielt das eine Rolle für eure Zusammenarbeit?

Isaac Duarte: Ja, eine positive! Ich finde diese Mischung und den Austausch untereinander wunderbar. Als Brasilianer hat mich das an Europa immer fasziniert, hier sind die Länder und Völker so dicht beieinander. Und die Musik ist eine Ursprache: Wir verstehen uns, auch wenn wir aus unterschiedlichen Traditionen kommen.

Mio Yamamoto: Es gibt schon kulturelle und auch musikalische Unterschiede zwischen uns, aber ich sehe das ebenfalls als Vorteil, es macht die Zusammenarbeit interessant. Es ist zwar nicht immer friedlich, aber es funktioniert gut.

Ihr lacht – was sind denn die Gründe für Reibereien?

Mio: Es geht um musikalische Fragen, um Crescendo oder Decrescendo, ums Vibrato … Ich habe ja in Japan studiert und kam direkt für das Vorspiel nach Europa. Damals war Eiko Furusawa Konzertmeisterin im Tonhalle-Orchester Zürich, und sie hat mir gesagt, dass ich einiges ändern müsse, wenn ich einen Job bekommen wolle. In Japan machen wir im Vergleich zur europäischen Tradition zum Beispiel ein schnelleres Vibrato. Als ich dann hier ins Orchester kam, sagte mir ein Kollege: «Wir treffen uns in Istanbul.» Ich habe erst gar nicht verstanden, was er meinte. Aber genau darum geht es: um den Kompromiss, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft. Ich habe es sehr geschätzt, dass man mich so aufgenommen hat, auch mit so viel Humor.

Alican Süner: Ich bin mit 17 aus der Türkei weggegangen und habe dann zwölf Jahre in Deutschland gelebt, deshalb war für mich der Schritt in die Schweiz nicht so gross. Ich mag es sehr, dass das Land selbst schon so vielfältig ist, auch das merken wir im Orchester: Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus der deutschen Schweiz, aus der Romandie und aus dem Tessin. Es ist schon eine sehr spannende Mischung hier. Aber trotzdem finden wir einen gemeinsamen Klang.

Wie entsteht dieser Gesamtklang?

Isaac: Unser ehemaliger Chefdirigent David Zinman war sehr wichtig, er hat vieles geprägt. Bevor er kam, sassen zwar viele hervorragende Musikerinnen und Musiker im Orchester. Da waren etwa der Konzertmeister Anton Fietz, der Solo-Bratscher Michel Rouilly oder der Solo-Trompeter Henri Adelbrecht. Vom Fagottisten Manfred Sax hatte ich schon in Brasilien gehört, dann gab es Hans Martin Ulbrich, Claude Starck und viele weitere. Aber das Selbstvertrauen des Orchesters war nach einigen schwierigen Jahren ziemlich angeschlagen; es brauchte einen Dirigenten, der das Maximum aus uns herausholen konnte.

Mio: Bei David Zinman war immer klar, wie alles sein musste. Damit hat er die Basis dafür gelegt, dass wir unter Paavo Järvi jetzt wieder ein bisschen freier spielen können. Paavo ist selbst spontan, jeder Abend ist anders; aber auch wir können unseren eigenen Geschmack einbringen. Trotzdem hält er alles zusammen.

Alican: Ich mag diese Mischung von Autorität und Freiheit. In der türkischen Kultur gibt es ja viel mehr Spontaneität als hier, es gibt grosse musikalische Talente, aber vieles ist sehr unorganisiert.

Isaac: Was David Zinman und Paavo Järvi verbindet, ist, dass sie das Orchester sehr schätzen. Das ist wichtig, denn auch in der Musik ist alles eine Frage der Chemie.

«Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Vielfalt ein guter Weg in eine friedliche Welt ist.»

Isaac Duarte

Wie ist denn die Chemie im Orchester? Wie funktioniert ihr untereinander – sind die Registergruppen entscheidend, oder spielt die Herkunft eine Rolle?

Mio: Das Register ist natürlich das wichtigste Team. Aber für mich sind auch die japanischen Kolleginnen wichtig. Wenn ich mit ihnen rede, bewege ich mich ganz in der japanischen Gedankenwelt. Wenn ich dagegen im Register diskutiere, switche ich; dann habe ich eine andere Funktion, eine andere Perspektive. Ich bleibe nicht in der japanischen Sicht stecken.

Alican: Ich bin der einzige Türke im Orchester, ich kann mit niemandem in meiner Muttersprache reden, aber das macht nichts. Intuitiv spüre ich schon eine Verbindung zu jenen, die aus ähnlichen Ländern stammen. Unser Konzertmeister Klaidi Sahatçi etwa kommt aus Albanien, und obwohl wir Englisch miteinander sprechen, fühlt es sich an, als seien wir aus demselben Land. Oder meine Registerkollegin Syuzanna Vardanyan: Sie kommt aus Armenien, und wenn ich einen Witz mache, versteht sie den sofort. Aber abgesehen davon spielt die Herkunft keine Rolle, ich habe auch mit anderen einen guten Kontakt.

Isaac: Es geht um die Menschen, nicht um die Herkunft. Übrigens nicht nur im Orchester: Ich verstehe mich auch sehr gut mit unseren Orchestertechnikern, wir haben wunderschöne Gespräche oder blödeln auch mal herum hinter der Bühne. Oder manchmal komme ich am Morgen ganz früh, wenn noch geputzt wird, da treffe ich oft eine Frau aus Santo Domingo, das gibt immer ein grosses «Buenos dias». Für mich ist das normal. Brasilien ist ja ein «Wunschpunsch», dort mischen sich ausgewanderte Europäer, Nachkommen von afrikanischen Sklaven und die indigene Bevölkerung. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Vielfalt ein guter Weg in eine friedliche Welt ist.

Ist das Orchester in diesem Sinn ein positives Modell? Auch jenseits der Musik?

Isaac: Ich finde schon. Wir reden ja nicht nur über Musik miteinander, ich habe auch viele politische Diskussionen hier. In Brasilien sind die Probleme im Moment sehr akut, in anderen Ländern gibt es ebenfalls unschöne Entwicklungen, das beschäftigt mich sehr.

Mio: Mit wem redest du denn darüber?

Isaac: Mit allen, die sich dafür interessieren! Es gibt viele, die sich breit informieren und auskennen.

Mio: Ich rede vor allem über die Familie, über die Kinder, über die Schule. Ich kenne das Schweizer Bildungssystem ja nicht, und vielen anderen im Orchester geht es ähnlich. Da tauschen wir Informationen und Erfahrungen aus.

Alican: Ja, der menschliche Austausch ist wichtig. Ich war sehr berührt, als mich nach dem Erdbeben in der Türkei viele gefragt haben, ob mit meiner Familie alles in Ordnung sei. Dass sie daran gedacht haben, ist für mich ein Zeichen für eine wirklich gute Kollegialität.

Mio: Viele Kolleginnen und Kollegen interessieren sich auch für die Kultur der anderen, gerade die japanische Kultur fasziniert einige im Orchester. Das ermutigt mich, ich spüre dann: Ich darf hier sein, ich muss nicht schüchtern sein und mich verstecken.

Alican: Man kann hier wirklich sich selbst sein. Es gibt Leute im Orchester, die in keine Schublade passen, die von ganz anderen Hintergründen herkommen, und das wird akzeptiert. Man ist, wie man ist.

Wie sind denn eure Hintergründe? Was sind eure frühesten musikalischen Erinnerungen?

Alican: In meiner Familie wurde alles gehört ausser Klassik. Volkslieder, Rock … Als ich sieben Jahre alt war, kam eine Chorleiterin in die Schule. Wir waren 40 Kinder in der Klasse, sie wählte drei für den Chor aus, ich war dabei. Am Tag danach rief sie meine Eltern an und sagte, ich hätte das absolute Gehör, ich müsse die Aufnahmeprüfung für das Konservatorium machen; so nennt man bei uns die Musikschule von den Anfängen bis zum Abschluss des Studiums. Ich wusste nicht einmal, was das ist! Aber ich machte die Prüfung, es ging um rhythmische Tests und Gehör-Übungen. Danach gab man mir eine Geige. Sie dachten, ich sei klein genug dafür … Na ja, das mit der Kleinheit hat sich inzwischen geändert, aber die Geige passt immer noch.

Mio: Mein Vater hat klassische Musik geliebt. Er sang in einem Chor und hatte viele Schallplatten, unter anderem eine mit Vivaldis «Vier Jahreszeiten». Diese Platte habe ich geliebt! Meine grössere Schwester fing dann mit vier Jahren an, Geige zu spielen, ich war erst zwei und wollte auch. Aber ich musste warten, und ich erinnere mich, wie sehr ich den vierten Geburtstag herbeisehnte. Als ich endlich Geige spielen durfte, war das wirklich eine grosse Freude. Später hatte ich dann nicht immer Lust.

Isaac: Bei mir zu Hause war Klassik kein Thema. Meine Mutter sang sehr schön, beim Abwaschen und so. Und natürlich hört man in Brasilien an jeder Ecke Musik, Volksmusik, Tanzmusik … Ich ging dann in ein Blasorchester, weil ein Kollege das so toll fand. Damals waren die Flöte und das Akkordeon die einzigen Instrumente, die ich kannte, aber eine Flöte war nicht frei, so begann ich mit Klarinette, die aber eigentlich zu gross war für mich. Mit 15 Jahren wechselte ich zur Oboe; mein erster Lehrer war ein Saxophonist, der Fagott spielte.

Mio: Auch ein schönes Gemisch!

Isaac: Ja, es war wirklich alles Zufall. Aber die prägendste Erfahrung hatte ich mit 14 Jahren, da hörte ich das Sinfonieorchester von Recife mit der Sechsten von Beethoven. Manchmal, wenn ich Heimweh habe, dann ist das alles wieder da, diese wunderschöne Stimmung, der tropische Morgen, das Licht … Ich sass in diesem barocken Theater, völlig verloren und total fasziniert.

Mio: Auch bei mir gab es so einen Moment, ich erlebte in Japan ein Konzert mit Zubin Mehta, er dirigierte Bartóks Konzert für Orchester. Bei der Kontrabass-Stelle am Anfang hatte ich Gänsehaut. Und ich wusste in diesem Moment, dass ich auswandern werde, um einen solchen Klang einmal selbst herstellen zu können.

Ist das ein schwieriger Moment – wenn man realisiert, dass man für seinen Wunschberuf von zu Hause weggehen muss?

Isaac: Für mich war es ein Traum. Die meisten Brasilianer, die klassische Musik lieben, träumen von Europa – denn es ist ja europäische Musik, die wir spielen. Ich wollte eigentlich nach Deutschland, aber ein guter Freund war in Zürich, so bin ich hierhergekommen fürs Studium und später dann ins Orchester. Das war mein Lottogewinn, ich fühle mich wirklich zu Hause hier. Es gab zwar vor etwa 20 Jahren einen Moment, als das Orchester in São Paulo sich internationaler ausrichtete; da hat es mich schon ein wenig gejuckt. Aber meine Frau ist in São Paulo aufgewachsen, sie wollte nicht mehr dort leben, also sind wir geblieben. Inzwischen habe ich einen Schweizer Pass, ich bin ein Wetzikoner.

Alican: Ich verliess die Türkei mit 17 Jahren, weil ich dort keine Möglichkeit mehr hatte, mich musikalisch weiterzuentwickeln. Aber das war nur möglich, weil ich gute Bedingungen hatte: Ich hatte eine gute Lehrerin in der Türkei. Meine Eltern haben mich unterstützt, obwohl sie nie ein klassisches Konzert besucht haben, bevor ich mitspielte; sie haben nie gesagt, ich solle besser Arzt, Lehrer oder was auch immer werden. Und das Verhältnis zwischen dem Euro und der türkischen Lira war damals 1 zu 1.5, so war das Studium im Ausland finanzierbar, obwohl wir nicht reich waren. Heute ist es 1 zu 21!

Du bist erst seit 2021 im Orchester, waren deine Eltern schon einmal hier?

Alican: Nein, das haben wir noch nicht geschafft, der bürokratische Aufwand ist immer noch ziemlich gross. Auch in Deutschland waren sie nur ein einziges Mal, bei meiner Abschlussprüfung. Aber irgendwann werden sie sicher hierherkommen können.

Was vermisst ihr am meisten aus eurer Heimat?

Mio: Das Essen! Es tönt vielleicht blöd, aber das Essen ist wirklich wichtig.

Isaac: Bei der japanischen Küche verstehe ich das sehr gut.

Alican: Bei der türkischen hoffentlich auch!

Isaac: Ich habe meine Mutter sehr vermisst, sie war ein wunderbarer Mensch, eine starke Persönlichkeit. Aber sie hat mir immer gesagt, ich solle in der Schweiz bleiben; ich bin ja auch wirklich längst zu Hause hier. Nur wenn ich müde bin, dann ist es manchmal, als würde ich das Meer riechen und die feuchte Hitze von Recife spüren. Was man als Kind erlebt, prägt sich schon sehr stark ein.

Mio: In Japan gibt es ein Sprichwort dafür: Der dreijährige Geist bleibt bis hundert.

Alican: Bei uns sagt man dasselbe, nur mit anderen Zahlen: sieben und 77!

Isaac: Ist das ein Zufall, dass es in Japan und in der Türkei so ähnliche Sprichwörter gibt?

Alican: Ich habe einmal gehört, dass die beiden Sprachen gar nicht so unterschiedlich seien, es gibt grammatikalische Ähnlichkeiten.

Mio: Ja, es gibt auch Wörter, die ähnlich klingen – vielleicht hat das mit der Seidenstrasse zu tun, mit den alten Handelsbeziehungen? So oder so, das Sprichwort ist halt einfach wahr: Wir sind glücklich hier, doch die Sehnsucht bleibt.

***

Unser Universum

Im Tonhalle-Orchester Zürich sind 22 Nationen vertreten, davon nur zwei gross: 40 Musiker*innen haben einen Schweizer Pass (einige von ihnen dazu noch einen zweiten), 25 einen deutschen. Aus Italien, Polen, Japan und den USA kommen je vier Musiker*innen; aus allen folgenden Ländern maximal drei: Albanien, Armenien, Belgien, Brasilien, China, Frankreich, Grossbritannien, Israel, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Slowenien, Spanien, Türkei, Venezuela. Mit dem estnischen Music Director Paavo Järvi steigt die Zahl der vertretenen Nationen auf 23. Und im Management kommen mit Liechtenstein, Tschechien und Pakistan noch drei weitere dazu.